Il linfoma del cane può essere monitorato con il libretto veterinario. Registra il tuo pet.

Crea note e promemoria per un efficace supporto alla guarigione del tuo animale. Anche insieme al tuo veterinario.

Il proprietario attento spesso si accorge che qualcosa non va nel proprio cane quando nota cambiamenti sottili nel comportamento quotidiano: meno entusiasmo durante le passeggiate, appetito capriccioso o piccoli rigonfiamenti sotto il collo. Questi segnali, apparentemente innocui, possono nascondere una delle patologie più complesse del mondo veterinario.

Molte famiglie si trovano impreparate di fronte a una diagnosi oncologica, spaventate da termini medici incomprensibili e preoccupate per il futuro del loro amico a quattro zampe. La paura dell’ignoto e la mancanza di informazioni chiare creano ansia e decisioni affrettate che potrebbero compromettere le possibilità terapeutiche. La conoscenza approfondita delle diverse forme, sintomi e opzioni terapeutiche permette di affrontare la situazione con maggiore serenità e di prendere decisioni informate insieme al veterinario curante.

Il proprietario attento spesso si accorge che qualcosa non va nel proprio cane quando nota cambiamenti sottili nel comportamento quotidiano: meno entusiasmo durante le passeggiate, appetito capriccioso o piccoli rigonfiamenti sotto il collo. Questi segnali, apparentemente innocui, possono nascondere una delle patologie più complesse del mondo veterinario.

Molte famiglie si trovano impreparate di fronte a una diagnosi oncologica, spaventate da termini medici incomprensibili e preoccupate per il futuro del loro amico a quattro zampe. La paura dell’ignoto e la mancanza di informazioni chiare creano ansia e decisioni affrettate che potrebbero compromettere le possibilità terapeutiche. La conoscenza approfondita delle diverse forme, sintomi e opzioni terapeutiche permette di affrontare la situazione con maggiore serenità e di prendere decisioni informate insieme al veterinario curante.

Che cos’è il linfoma nel cane?

Il linfoma canino è una neoplasia maligna che origina dai linfociti, cellule del sistema immunitario responsabili della difesa dell’organismo. Il linfoma del cane rappresenta circa il 15-20% di tutti i tumori diagnosticati nei cani e colpisce prevalentemente soggetti di età media e avanzata, tra i 6 e i 12 anni. Il lipoma del cane presenta un’incidenza annuale di 13-30 casi ogni 100.000 cani, con variazioni significative tra le diverse razze e aree geografiche.

La patologia si caratterizza per la proliferazione incontrollata di cellule linfatiche anomale che invadono organi e tessuti, compromettendo progressivamente le funzioni vitali. Il comportamento biologico del linfoma varia considerevolmente: alcune forme presentano crescita rapida e aggressiva, mentre altre mantengono un decorso indolente per mesi o anni. Il sistema linfatico, essendo distribuito in tutto l’organismo, permette alla neoplasia di diffondersi rapidamente attraverso i vasi linfatici e la circolazione ematica.

Il linfoma può svilupparsi come patologia primaria del sistema linfatico o come processo secondario metastatico, presentando un comportamento biologico variabile in base al tipo istologico e alla localizzazione anatomica. La comprensione della biologia tumorale è fondamentale per stabilire protocolli terapeutici efficaci e fornire ai proprietari aspettative realistiche sulla prognosi del loro animale.

LIBRETTO SANITARIO VETERINARIO

Con il libretto sanitario veterinario di DoctorVet è possibile registrare e aggiornare informazioni importanti sulla salute del proprio animale, soprattutto se è soggetto a patologie o malato.

Il libretto sanitario ti aiuta a gestire vaccinazioni, trattamenti periodici, prescrizioni, diagnosi, farmaci, esami, referti e note cliniche. Attiva i promemoria per una gestione più facile ed efficace

*Il veterinario può aggiornare la cartella clinica con nuove informazioni, prescrizioni o terapie, analisi, esami e referti, consentendo una migliore gestione della salute dell’animale, anche tramite i pratici promemoria.

Cos’è un linfonodo

I linfonodi sono piccole strutture ovali, delle dimensioni variabili da pochi millimetri a 2-3 centimetri, che fungono da stazioni di filtro del sistema linfatico. Questi organi contengono linfociti, macrofagi e cellule dendritiche che intercettano agenti patogeni, tossine e cellule anomale presenti nella linfa. La struttura interna è organizzata in zone specifiche: la corteccia esterna ricca di linfociti B, la paracortex popolata da linfociti T e la midollare contenente plasmacellule e macrofagi.

Nel cane sano, i linfonodi palpabili si trovano principalmente a livello sottomandibolare (sotto la mandibola), prescapolare (davanti alla spalla), ascellare (sotto l’ascella), inguinale (nella regione inguinale) e popliteo (dietro il ginocchio). Altri linfonodi importanti ma non palpabili includono quelli mediastinici, mesenterici e iliosacali, valutabili solo attraverso imaging diagnostico.

In condizioni normali, questi linfonodi risultano mobili, non dolenti e di consistenza soffice, con dimensioni che raramente superano 1-1,5 cm nel cane di taglia media. La loro funzione principale consiste nel filtrare la linfa proveniente dai tessuti circostanti, trattenere antigeni e attivare la risposta immunitaria specifica. Quando si ingrossano oltre i parametri fisiologici, possono indicare processi infiammatori, infettivi o neoplastici che richiedono immediata valutazione veterinaria.

Cause del linfoma nel cane

La causa del linfoma del cane rimane largamente sconosciuta, ma la ricerca veterinaria ha identificato diversi fattori di rischio potenzialmente correlati. L’età rappresenta il principale fattore predisponente, con un’incidenza crescente dopo i 6 anni di vita e un picco di frequenza tra gli 8 e i 10 anni. Questa correlazione età-dipendente suggerisce l’accumulo di mutazioni genetiche nel tempo e la diminuzione dell’efficacia dei meccanismi di controllo immunitario.

La predisposizione genetica gioca un ruolo significativo, come dimostrato dalla maggiore prevalenza in specifiche razze canine e dalla tendenza familiare osservata in alcuni lignaggi. Le mutazioni genetiche ereditarie possono alterare i meccanismi di riparazione del DNA, la regolazione del ciclo cellulare e i processi apoptotici, favorendo la trasformazione neoplastica dei linfociti. Studi citogenetici hanno identificato anomalie cromosomiche ricorrenti in diverse forme di linfoma canino.

L‘esposizione ambientale a sostanze chimiche rappresenta un fattore di rischio emergente. Pesticidi organoclorurati, erbicidi fenossiacetatici e solventi industriali sono stati associati a un aumentato rischio di linfoma. L’esposizione cronica a radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e inquinamento atmosferico urbano può contribuire al danno genetico cellulare. Le infezioni virali croniche, particolarmente quelle sostenute da retrovirus, possono contribuire alla trasformazione neoplastica attraverso meccanismi di integrazione genomica e immunosoppressione.

Il linfoma del cane ti preoccupa?

Richiedi un secondo parere medico

Tipi di linfoma nel cane

Il linfoma multicentrico rappresenta la forma più comune, costituendo l’80-85% dei casi diagnosticati nella specie canina. Questa variante coinvolge simultaneamente multiple stazioni linfonodali, spesso accompagnata da splenomegalia ed epatomegalia. La distribuzione anatomica tipica include linfonodi superficiali e profondi, con interessamento frequente del mediastino e della cavità addominale. La progressione clinica può essere rapida o indolente, influenzando significativamente la prognosi e la risposta terapeutica.

Il linfoma cutaneo rappresenta il 5-10% dei casi e si manifesta con lesioni dermatologiche estremamente variabili: noduli singoli o multipli, placche eritematose, ulcere croniche o alopecia diffusa. Le lesioni possono essere localizzate o generalizzate, spesso accompagnate da prurito intenso e infezioni batteriche secondarie. Il linfoma epiteliotropo rappresenta una sottocategoria particolare che infiltra preferenzialmente l’epidermide e i follicoli piliferi, causando dermatiti croniche resistenti ai trattamenti convenzionali e spesso confuse con patologie allergiche.

Il linfoma intestinale costituisce il 5-7% dei casi e colpisce il tratto gastrointestinale, provocando sintomi digestivi persistenti come vomito cronico, diarrea, malassorbimento nutrizionale e perdita di peso progressiva. Questa forma può interessare stomaco, intestino tenue, colon o l’intero apparato digerente, spesso associandosi a infiltrazione epatica e pancreatica. Il linfoma mediastinico, più comune nei cani giovani, si localizza nel torace causando dispnea, tosse e sindrome della vena cava craniale.

Sintomi del linfoma nel cane

I segni clinici del linfoma nel cane variano considerevolmente in base alla localizzazione anatomica, al grado di diffusione sistemica e al tipo istologico. Il sintomo più caratteristico e precoce è l’ingrossamento dei linfonodi superficiali, facilmente palpabile durante l’esame fisico di routine. Questi linfonodi appaiono aumentati di volume (spesso 3-10 volte le dimensioni normali), di consistenza dura e spesso non dolenti alla palpazione, mantenendo la mobilità rispetto ai tessuti circostanti. Se noti questi segni nel tuo cane, è bene prenotare una visita veterinaria per una valutazione immediata.

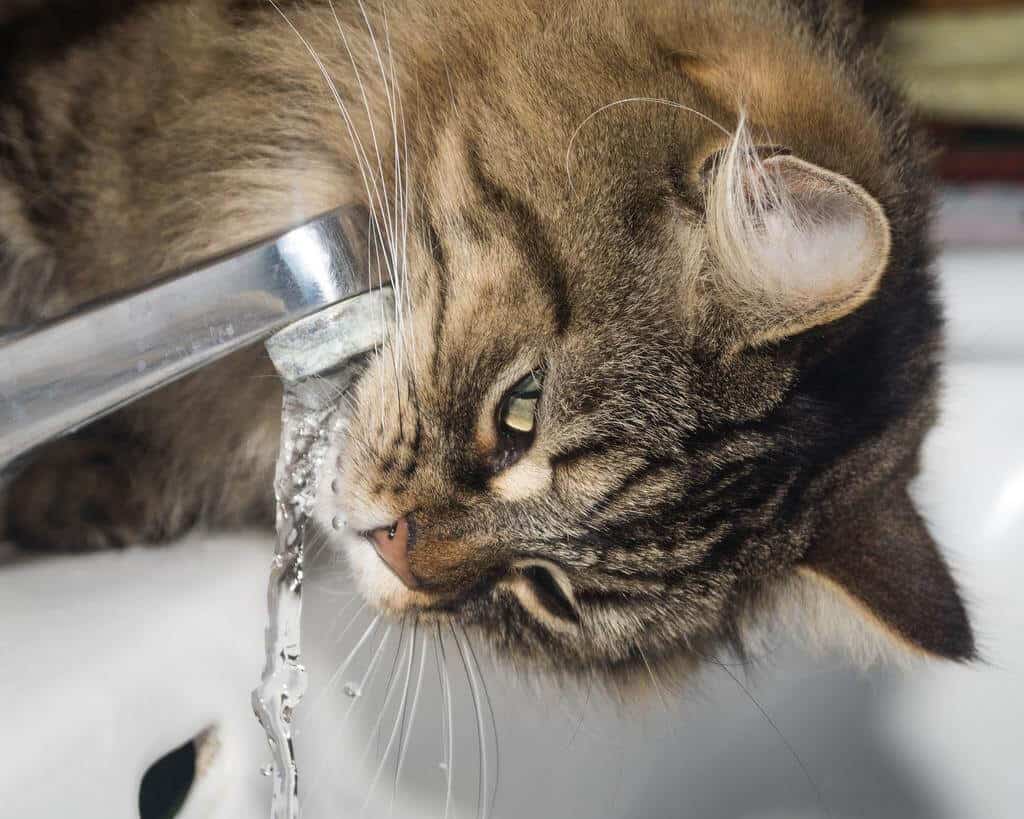

I sintomi del linfoma si sviluppa progressivamente e include letargia marcata, perdita graduale dell’appetito fino all’anoressia completa, dimagrimento progressivo nonostante l’alimentazione adeguata e intolleranza crescente all’esercizio fisico. Molti cani sviluppano febbre includere febbre intermittente o persistente, polidipsia (aumento della sete) e poliuria (aumento della minzione). La debolezza generalizzata e l’apatia spesso rappresentano i primi segni notati dai proprietari, inizialmente attribuiti erroneamente all’invecchiamento.

Nei casi avanzati, possono comparire sintomi respiratori come dispnea, tachipnea e tosse persistente, particolarmente nelle forme mediastiniche. La distensione addominale dovuta all’ingrossamento di fegato, milza o linfonodi addominali può causare disagio e ridotta capacità di alimentazione. La forma cutanea si manifesta con lesioni dermatologiche croniche, prurito intenso resistente ai trattamenti, alopecia a chiazze e frequenti infezioni batteriche secondarie che complicano il quadro clinico.

Stadiazione del linfoma nel cane

La stadiazione clinica del linfoma segue il sistema di classificazione WHO (World Health Organization), adattato dalla medicina umana e modificato per la specie canina. Questo sistema prevede cinque stadi progressivi di gravità che riflettono l’estensione anatomica della malattia. Lo stadio I coinvolge un singolo linfonodo o tessuto linfatico localizzato, rappresentando la forma più limitata e con migliore prognosi. Lo stadio II interessa linfonodi di una stessa regione anatomica (ad esempio, tutti i linfonodi della testa e del collo).

Lo stadio III presenta linfonodi generalizzati su entrambi i lati del diaframma, indicando diffusione sistemica significativa. Lo stadio IV determina coinvolgimento di fegato e/o milza, con o senza interessamento linfonodale, mentre lo stadio V comporta interessamento del midollo osseo, del sistema nervoso centrale o di altri organi extranodali. La progressione attraverso gli stadi non è necessariamente sequenziale, e alcuni pazienti possono presentarsi direttamente con malattia avanzata.

Ogni stadio viene ulteriormente suddiviso in sottogruppi A (paziente asintomatico) e B (paziente sintomatico), fornendo informazioni prognostiche cruciali per la pianificazione terapeutica. I pazienti classificati come “B” presentano sintomi sistemici come febbre, perdita di peso superiore al 10% del peso corporeo, letargia marcata e hanno generalmente prognosi peggiore. La stadiazione accurata richiede esami ematici completi, radiografie toraciche, ecografia addominale, aspirato midollare e talvolta tomografia computerizzata per valutare l’estensione completa della malattia.

Diagnosi, esami e prognosi del linfoma nel cane

La diagnosi definitiva di linfoma richiede l’identificazione citologica o istologica di cellule linfomatose nei tessuti interessati. L’agoaspirato linfonodale rappresenta il primo approccio diagnostico, essendo una procedura minimamente invasiva che permette l’identificazione rapida di cellule neoplastiche attraverso colorazioni citologiche standard (Diff-Quick, Giemsa). Tuttavia, l’aspirato fornisce informazioni limitate sull’architettura tissutale e può non essere diagnostico in caso di fibrosi o necrosi estesa.

Per ottenere una diagnosi accurata e tempestiva, prenota subito una visita con un veterinario.

La biopsia tissutale rimane il gold standard per la caratterizzazione istologica completa e la classificazione prognostica secondo i criteri WHO. L’esame istologico permette la valutazione dell’architettura linfonodale, il grading istologico (basso, intermedio, alto grado) e la determinazione del sottotipo (cellule B o T) attraverso tecniche di immunoistochimica. Questi parametri sono fondamentali per stabilire la prognosi e selezionare il protocollo terapeutico più appropriato.

Gli esami ematici rivelano frequentemente alterazioni significative che supportano la diagnosi e valutano le condizioni generali del paziente. L’emocromo completo può mostrare anemia normocitica normocromica, trombocitopenia, leucocitosis con presenza di cellule atipiche circolanti o leucopenia nei casi avanzati.

Il profilo biochimico spesso evidenzia ipoproteinemia, ipoalbuminemia, elevazione degli enzimi epatici e, nel 10-15% dei casi, ipercalcemia (sindrome paraneoplastica). Le radiografie toraciche valutano l’eventuale interessamento mediastinico, mentre l’ecografia addominale identifica organomegalie, masse addominali e versamenti cavitari.

Razze del cane predisposte al linfoma

La predisposizione di alcune razze al linfoma è ben documentata nella letteratura veterinaria e riflette probabilmente fattori genetici ereditari. Il Golden Retriever presenta un rischio 2-3 volte superiore rispetto alla popolazione canina generale, con particolare tendenza a sviluppare forme aggressive a cellule T e linfoma cutaneo. Studi epidemiologici hanno identificato specifiche linee di sangue ad alto rischio, suggerendo trasmissione ereditaria di alleli predisponenti.

Il Boxer mostra predisposizione significativa per il linfoma multicentrico, spesso diagnosticato in età relativamente giovane (5-7 anni). Il Rottweiler e il Pastore Tedesco sono anch’essi considerati razze ad alto rischio, con incidenza particularmente elevata nelle femmine. Il Dobermann presenta predisposizione per forme aggressive e resistenti alla chemioterapia convenzionale.

Il Bullmastiff e il Basset Hound mostrano predisposizione specifica per il linfoma multicentrico a cellule B, generalmente con buona risposta ai protocolli chemioterapici standard. Il Cocker Spaniel sviluppa più frequentemente forme cutanee, mentre il Bernese Mountain Dog presenta rischio elevato per linfoma spleniche.

Queste osservazioni epidemiologiche hanno portato alcuni allevatori a implementare screening genetici e programmi di selezione per ridurre l’incidenza nelle generazioni future. La conoscenza della predisposizione razziale aiuta i veterinari nella valutazione del rischio, nella pianificazione di programmi di monitoraggio preventivo e nell’educazione dei proprietari sui segni clinici precoci.

Cura, trattamento e prevenzione del linfoma nel cane

Il trattamento del linfoma del cane si basa principalmente sulla chemioterapia sistemica multiagente, che ha dimostrato efficacia significativamente superiore rispetto ai protocolli mono-farmaco o alla terapia sintomatica.

Il protocollo CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisone) rappresenta lo standard terapeutico internazionale, con tassi di remissione completa del 70-90% e sopravvivenza mediana di 12-18 mesi nei casi responsivi. Questo protocollo prevede cicli settimanali per 16-25 settimane, seguiti da mantenimento o monitoraggio.

Protocolli alternativi includono il COP (ciclofosfamide, vincristina, prednisone) per pazienti che non tollerano la doxorubicina, il protocollo LOPP (lomustina, vincristina, procarbazina, prednisone) per forme resistenti, e regimi intensificati come il CHOP-LAsp per linfomi ad alto grado. La selezione del protocollo dipende dal tipo istologico, stadio clinico, condizioni generali del paziente e possibilità economiche del proprietario.

La radioterapia trova indicazione specifica nelle forme localizzate (stadio I-II), come trattamento adiuvante post-chirurgico o per il controllo di masse voluminose che comprimono strutture vitali. La chirurgia ha ruolo limitato nel linfoma, principalmente nella rimozione di masse singole accessibili, nella gestione di complicanze ostruttive (occlusione intestinale, compressione tracheale) o nell’ottenimento di campioni bioptici per la diagnosi. L’immunoterapia con anticorpi monoclonali, inibitori delle chinasi e modulatori dell’apoptosi rappresenta il futuro del trattamento oncologico veterinario.

Alimentazione per il cane con linfoma

La nutrizione clinica rappresenta un pilastro fondamentale nel supporto metabolico dei pazienti oncologici, influenzando significativamente la risposta terapeutica e la qualità di vita. I cani affetti da linfoma necessitano di una dieta bilanciata ad alta digeribilità, caratterizzata da elevato contenuto proteico (25-30% della sostanza secca) e moderato contenuto lipidico (12-15%). Le proteine devono derivare preferibilmente da fonti animali nobili e facilmente assimilabili come pollo, tacchino, pesce, uova e carni magre.

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3, particularmente EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), esercitano effetti antinfiammatori documentati, modulano l’angiogenesi tumorale e possono potenziare l’efficacia della chemioterapia. L’integrazione raccomandata è di 100-300 mg/kg di peso corporeo di EPA+DHA al giorno, ottenibile attraverso olio di pesce di alta qualità o integratori specifici. Questi acidi grassi contrastano inoltre la cachessia neoplastica, fenomeno comune nei pazienti oncologici avanzati.

L’integrazione con antiossidanti naturali riveste importanza cruciale nel controllo dello stress ossidativo indotto dalla chemioterapia e dalla malattia stessa. Vitamina E (5-10 UI/kg), vitamina C (25-50 mg/kg), selenio (0,1-0,3 mg/kg) e coenzima Q10 proteggono le cellule sane dal danno dei radicali liberi. È fondamentale evitare diete ricche di carboidrati semplici e zuccheri, che possono favorire la crescita tumorale attraverso il fenomeno metabolico dell’effetto Warburg (preferenza delle cellule neoplastiche per la glicolisi anaerobica). Puoi provare con un’alimentazione specifica per cani malati.

Consigli del veterinario

La gestione domiciliare del cane con linfoma richiede attenzione costante, osservazione clinica quotidiana e collaborazione stretta con il team veterinario oncologico.

Il monitoraggio domiciliare deve includere la valutazione giornaliera dell’appetito, del livello di attività, della qualità del respiro e della presenza di sintomi sistemici come vomito, diarrea o letargia anomala. È importante palpare settimanalmente i linfonodi superficiali per verificare eventuali modificazioni dimensionali, consistenza o mobilità che potrebbero indicare progressione di malattia o recidiva post-remissione.

Durante il trattamento chemioterapico, il sistema immunitario risulta temporaneamente compromesso, aumentando significativamente il rischio di infezioni batteriche, virali o fungine opportunistiche. È fondamentale evitare il contatto con animali malati, mantenere un ambiente domestico igienicamente controllato, utilizzare acqua filtrata o bollita e segnalare immediatamente qualsiasi segno di malessere, febbre o comportamento anomalo al veterinario curante. Le vaccinazioni con virus vivi attenuati sono assolutamente controindicate durante la chemioterapia.

Per garantire un monitoraggio ottimale durante il trattamento, prenota e programma visite di controllo regolari.

La qualità di vita deve essere monitorata costantemente attraverso scale di valutazione validate che considerano appetito, mobilità, interazione sociale e comfort generale. È importante mantenere le routine quotidiane per ridurre lo stress, fornire un ambiente tranquillo per il riposo e stimolare gentilmente l’attività fisica compatibile con le condizioni cliniche. La comunicazione aperta con il veterinario oncologico permette aggiustamenti terapeutici tempestivi e gestione ottimale degli effetti collaterali.

Aspettative di vita del cane con linfoma

La prognosi del linfoma del cane varia significativamente in base a molteplici fattori prognostici che devono essere considerati singolarmente e in combinazione. Il tipo istologico rappresenta il fattore prognostico più importante: i linfomi a cellule B mostrano generalmente migliore risposta alla chemioterapia e prognosi più favorevole rispetto alle forme a cellule T. Il grading istologico (basso, intermedio, alto grado) influenza direttamente l’aggressività biologica e la velocità di progressione.

Senza alcun trattamento, la sopravvivenza mediana del linfoma multicentrico è di 1-2 mesi dalla diagnosi, con qualità di vita rapidamente deteriorante. L’introduzione della chemioterapia multiagente ha rivoluzionato la prognosi: la sopravvivenza media aumenta a 12-18 mesi per le forme multicentriche responsive al trattamento, con il 60-70% dei pazienti che raggiunge la remissione completa e mantiene buona qualità di vita durante il trattamento.

Il linfoma indolente (basso grado) presenta prognosi significativamente migliore, con sopravvivenze che possono superare i 2-3 anni e in alcuni casi raggiungere i 4-5 anni con trattamenti di mantenimento. Al contrario, le forme aggressive come il linfoma a cellule T ad alto grado, il linfoma anaplastico e le forme con coinvolgimento del sistema nervoso centrale mostrano prognosi riservata, con sopravvivenza mediana di 6-9 mesi nonostante trattamenti intensivi.

I fattori prognostici sfavorevoli includono stadio clinico avanzato (IV-V), presenza di sintomi sistemici (sottogruppo B), ipercalcemia, coinvolgimento midollare e substadio T. La qualità di vita durante il trattamento rimane generalmente buona, con la maggior parte dei pazienti che mantiene un livello di attività normale durante la fase di remissione.

Libretto veterinario

FAQ – Domande e risposte sul linfoma del cane

Il linfoma è una neoplasia maligna che origina dai linfociti, le cellule del sistema immunitario responsabili della difesa dell’organismo contro infezioni e agenti esterni. Nel cane rappresenta il 15-20% di tutti i tumori diagnosticati e si caratterizza per la proliferazione incontrollata di cellule linfatiche anomale che invadono progressivamente organi e tessuti. La malattia può manifestarsi in diverse forme anatomiche e presenta comportamenti biologici variabili, da forme indolenti a crescita lenta fino a varianti aggressive rapidamente progressive.

I linfonodi sono piccole strutture ovali, simili a fagioli, che fungono da stazioni di filtro del sistema linfatico distribuito in tutto l’organismo. Questi organi contengono diverse popolazioni cellulari specializzate: linfociti B e T, macrofagi, cellule dendritiche e plasmacellule che lavorano insieme per intercettare agenti patogeni, tossine e cellule anomale presenti nella linfa. La loro struttura interna è organizzata in zone funzionali specifiche che permettono l’attivazione della risposta immunitaria acquisita quando necessario.

I linfonodi palpabili nel cane sono strategicamente distribuiti in diverse regioni corporee. I principali includono quelli sottomandibolari (situati sotto la mandibola), prescapolari (davanti alla spalla), ascellari (nella regione dell’ascella), inguinali (nella piega inguinale) e poplitei (dietro l’articolazione del ginocchio). Altri linfonodi importanti ma non palpabili esternamente sono quelli mediastinici nel torace, mesenterici nell’addome e iliosacali nel bacino, valutabili solo attraverso tecniche di imaging diagnostico come radiografie, ecografie o tomografia computerizzata.

I linfonodi si ingrossano quando la loro normale attività di filtrazione e risposta immunitaria viene intensificata o alterata da processi patologici. L’ingrossamento può derivare da tre meccanismi principali: reazione infiammatoria a infezioni locali o sistemiche, infiltrazione da parte di cellule neoplastiche (come nel linfoma), o accumulo di materiale estraneo. Nel linfoma specificamente, l’ingrossamento è causato dalla proliferazione incontrollata di cellule linfomatose anomale che sostituiscono progressivamente l’architettura normale del linfonodo, causando aumento di volume, indurimento della consistenza e spesso perdita della mobilità.

I segni clinici del linfoma sono spesso subdoli nelle fasi iniziali ma diventano progressivamente più evidenti. I sintomi più caratteristici includono l’ingrossamento dei linfonodi superficiali (facilmente palpabili come noduli duri sotto la pelle), letargia progressiva, perdita graduale dell’appetito, dimagrimento inspiegabile nonostante l’alimentazione adeguata e ridotta tolleranza all’esercizio fisico. Altri segni possono includere febbre intermittente, aumento della sete e della minzione, difficoltà respiratorie nelle forme mediastiniche, o lesioni cutanee persistenti nelle forme dermatologiche. La diagnosi definitiva richiede sempre conferma citologica o istologica attraverso aspirato o biopsia dei tessuti interessati.

La prognosi del linfoma canino varia drasticamente in base al trattamento intrapreso e alle caratteristiche specifiche della neoplasia. Senza alcun trattamento, la sopravvivenza mediana è tragicamente breve, limitata a 1-2 mesi dalla diagnosi con rapido deterioramento della qualità di vita. Tuttavia, con protocolli chemioterapici appropriati, la sopravvivenza mediana aumenta significativamente a 12-18 mesi per le forme multicentriche che rispondono al trattamento. Le forme indolenti (basso grado di malignità) possono avere prognosi ancora migliore, con sopravvivenze che superano i 2-3 anni e in alcuni casi eccezionali raggiungono i 4-5 anni con trattamenti di mantenimento appropriati.

La guarigione completa dal linfoma è estremamente rara nella specie canina, ma la malattia può entrare in remissione prolungata che permette al paziente di mantenere una qualità di vita eccellente per periodi significativi. I tassi di remissione completa raggiungono il 70-90% con protocolli chemioterapici multiagente appropriati, significa che la malattia diventa non rilevabile agli esami diagnostici di routine. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti presenta recidiva dopo mesi o anni di remissione, richiedendo protocolli di salvataggio o terapie di seconda linea. Alcuni cani eccezionalmente fortunati mantengono remissioni durature che possono essere considerate guarigioni pratiche, anche se il rischio di recidiva rimane teoricamente presente.

Il linfoma a cellule T rappresenta generalmente la forma più aggressiva e pericolosa, caratterizzato da prognosi riservata e sopravvivenza mediana ridotta a 6-9 mesi anche con trattamenti intensivi. Particolarmente temibili sono il linfoma a grandi cellule T anaplastico, il linfoma linfoblastico T e le forme con coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Il linfoma di Burkitt canino e le varianti ad alto grado di malignità presentano comportamento biologico estremamente aggressivo con rapidissima progressione clinica. Anche il linfoma con ipercalcemia paraneoplastica e quello con coinvolgimento midollare esteso sono associati a prognosi particolarmente sfavorevole e resistenza ai trattamenti convenzionali.

Il linfoma multicentrico a cellule B di basso grado rappresenta la forma con migliore prognosi e risposta terapeutica. Questi tumori mostrano crescita relativamente lenta, eccellente risposta ai protocolli chemioterapici standard e tendenza a mantenere remissioni prolungate. Il linfoma follicolare canino e il linfoma della zona marginale sono sottotipi particolarmente responsivi al trattamento. Anche il linfoma localizzato (stadio I-II) presenta prognosi favorevole, specialmente quando trattato con combinazioni di chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Le forme indolenti richiedono spesso trattamenti meno intensivi e permettono qualità di vita eccellente per periodi prolungati.

La stadiazione del linfoma canino segue il sistema di classificazione WHO modificato che prevede cinque stadi progressivi di estensione anatomica. Lo stadio I coinvolge un singolo linfonodo o tessuto linfatico localizzato, lo stadio II interessa linfonodi di una stessa regione anatomica, lo stadio III presenta linfonodi generalizzati, lo stadio IV comporta coinvolgimento di fegato e/o milza, mentre lo stadio V determina interessamento del midollo osseo o di altri organi extranodali. Ogni stadio viene ulteriormente suddiviso in sottogruppi A (paziente asintomatico) e B (paziente sintomatico), fornendo informazioni prognostiche aggiuntive cruciali per la pianificazione terapeutica e la valutazione delle aspettative di sopravvivenza.